曾经我们以为宇宙是亘古不变的,但现在我们知道,它诞生于138亿年前,并且在某个时刻开始加速地膨胀。在宇宙这个巨大的舞台上,最初上演的只有物质和辐射之间的相互作用,慢慢地我们逐渐看到一幕幕更加令人惊叹不已的演出——恒星、星系、生命不断登场。

自古有云:四方上下曰宇,往古今来曰宙。从远古时代,人类就开始追问自己的起源,并探寻可能的终结。宇宙究竟从何起源?真的起源于138亿年前的大爆炸吗?膨胀中的宇宙如何促使了生命的诞生?关于人类对黑洞的理解,真的如霍金所说“好比在煤窖中找到一只黑猫”那样难吗?人类赖以生存的星系,是不是无垠宇宙中唯一的偶然?如果时间的箭头可以扭转,你我可以回到过去,那今天的我们究竟身处何方……

宇宙大爆炸

宇宙起源与形成的最广泛的认知是距今138亿年前发生的大爆炸,宇宙由一个密度极大、温度极高、引力、时空曲率都无限大的状态(奇点)经过不断膨胀到达今天的状态。大爆炸学说的模型框架基于爱因斯坦的广义相对论,随着人类对于自身和宇宙起源的认知的完善,理论也在不断演变中。

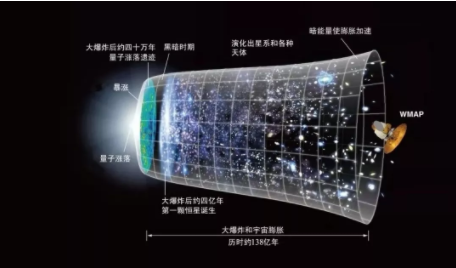

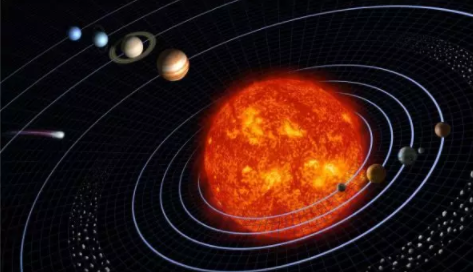

宇宙膨胀的构想图

注释:横坐标表示宇宙演化的时间,对应的空间尺寸都用相应的圆横截面表示。左端表示在暴胀时期发生的急速膨胀,当宇宙演化到中期时开始加速膨胀,而微波背景辐射的形成、恒星形成、星系形成以及WMAP的出现都在相应的时间上表示出来。

创世的刹那,开始于10E^- 43 秒……(10的负43次方秒,也称为普朗克时间,人类已知的最小时间存在。普朗克时间=普朗克长度/光速。光速定义值:c=299792458m/s=299792.458km/s。)请注意,这是一个定义值,而不是一个测量值。

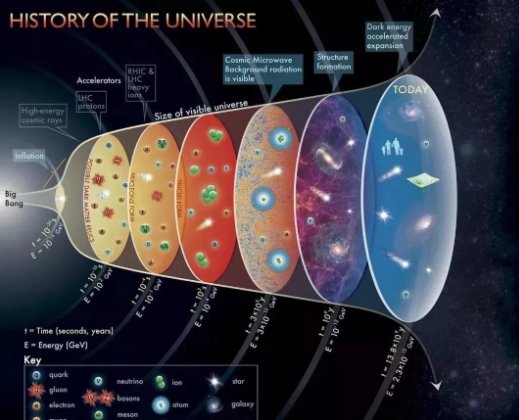

目前已经成为众多科学家普遍共识的创世时间表:

· 10E-43秒,十维宇宙分裂成一个四维宇宙和一个六维宇宙。六维宇宙崩溃,缩成10E-32公尺。四维宇宙(我们今天所在的宇宙)则迅速爆炸,此时的温度高达10E32(10的32次方)度;

· 10E-35秒,大统一作用力崩解;

· 10E-9秒,电弱对称崩解,此时的温度是10E15度;

· 10E-3秒,夸克开始凝聚,中子与质子出现,此时的温度是10E14度;

· 3分钟,质子与中子开始凝聚成稳定的原子核;

· 30万年,电子开始凝聚在原子核周围,第一个原子出现;

· 30亿年,第一个似星体(quasar)出现;

· 50亿年,第一个星系出现;

· 100~150亿年,太阳系诞生,又经过数十亿年,地球上出现了第一个生命。

距今137.99±0.21亿年——大爆炸0秒

时间开始产生,空间开始膨胀,密度和温度随之下降,于是产生了宇宙。

大爆炸后十亿分之一秒——夸克时期

夸克时期是物理宇宙学的早期宇宙演化的一段时期,这时基本作用力的重力、电磁力、强作用力和弱作用力已经分离成现在的形式,但温度仍然很高,不允许夸克结合在一起形成强子。

夸克(Quark)是一种基本粒子,也是构成物质的基本单元。夸克互相结合,形成一种复合粒子,叫强子,强子中最稳定的是质子和中子,它们是构成原子核的单元。

由于一种叫“夸克禁闭”的现象,夸克不能够直接被观测到,或是被分离出来;只能够在强子里面找到夸克,因为这个原因,人类对夸克的所知大都是来自对强子的观测。

大爆炸后十万分之一秒——强子时期

夸克-强子转换发生,形成复合粒子强子和重子。重子由三个夸克组成,常见的重子是质子和中子,宇宙温度降至109度,相当于太阳核心温度的70倍。

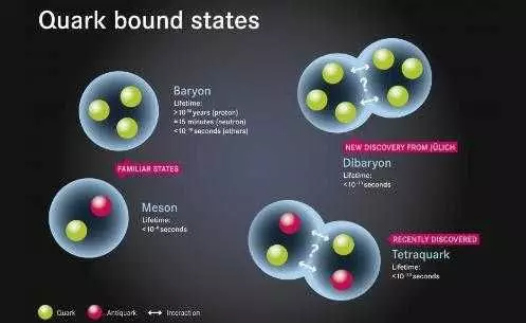

重子模型

最初,温度仍高得足以让强子和反强子对形成,物质与反物质维持着热平衡。但是,宇宙的温度仍持续下降,强子和反强子对不再能产生,大部分的强子和反强子都在湮灭反应中消除了,只有少部分的强子留存下来。在大爆炸后的一秒钟,反强子已经完全被清除掉,接下来就是轻子时期的开始。

大爆炸后一秒——轻子时期

轻子时期(Lepton)开始于大爆炸之后1秒,紧接着强子时期。此时宇宙间的物质由轻子主导,宇宙的温度持续下降。

大爆炸之后的轻子时期(Lepton Epoch)发生于在多数的强子和反强子相互湮灭的强子时期的尾端(1秒)。轻子时期的宇宙温度仍然够高,足以生成轻子、反轻子对来维持热平衡。

光子时期

大爆炸后十秒——光子时期

光子时期(Photon)发生在大爆炸后10秒至380,000年,原子核在这一时期开始产生,宇宙中充满了由原子核、电子、光子组成的等离子。

在轻子时期结束时,大多数的轻子和反轻子已经湮灭,宇宙温度降至原子核与电子结合形成中性原子的临界点。此时宇宙的能量由光子主导,这些光子仍然频繁的与带电的质子、电子和原子核发生相互作用,并且持续了380,000年。

3分钟

质子和中子形成最初的原子核开始爆发核聚变,生成锂、氘和氦元素。

宇宙演化阶段简图

注释:1948年,美籍俄裔物理学家伽莫夫与其学生阿尔菲首次提出早期宇宙发生核反应的猜想。

20分钟

核聚变暂停,开始形成最初的物质,包含75%的氢和25%的氦,自由电子开始散射光。

7万年

物质主导宇宙,由氢和氦组成的分子云开始引起重力坍缩。

黑暗时期

宇宙大爆炸后,宇宙的温度非常高,密度也非常大,光子在传递了很小一段距离后便会与其他光子或基本粒子相撞,形成新的物质粒子与其反粒子(如电子-正电子对)。这种情况下,光不能传播较长距离,随着宇宙膨胀,温度下降,物质密度降低,光子不会再剧烈碰撞产生新粒子而是长距离传播,这一过程被称为物质-能量去耦(光子-重子去耦)。

这一过程中,宇宙几乎处处在发光,此时的光线直到仍然能够探测到,但是此后宇宙却进入了一个不再发光的黑暗时代,这一时代大约持续了几亿年。虽然此时宇宙不再产生电磁辐射,但是黑暗的气体团却开始暗中积蓄能量,不断在引力的作用下收缩,形成了最初的原恒星,随着第一批恒星的诞生,黑暗时代结束,宇宙逐渐透明,这也就是宇宙的黎明时期。

大爆炸后37.7万年——宇宙黑暗时期

宇宙经历37万年的冷却,温度下降至3000度,宇宙充满分子云,像浓雾一样,光子无法穿透,不断被散射,释放成为宇宙微波背景,宇宙进入黑暗时代。尽管此时已有的光子具备可见频谱,但恒星尚未孕育,所以没有新光源,宇宙还是透明的。

狭义上,宇宙黑暗时代结束于再电离时期,但是两个阶段是过渡的,并无明确分解。广义上,宇宙黑暗时代即是结构形成的时代,在大爆炸后10亿年结束,现在的宇宙形态已初见端倪。

大爆炸后1.5亿年——再电离时期

再电离(Reionization)发生在大爆炸之后1亿5000万年至10亿年间。进入黑暗时代后,宇宙冷却及引力塌缩,将分子云压缩成恒星,它们释放出紫外线光子,辐射轰击宇宙中的氢气,使其电离成质子和电子。随着星系的不断形成,电离区逐渐扩大并相互连结,当电离区覆盖整个宇宙中的星系际介质时,再电离完成。宇宙的再电离是星系形成与演化的关键阶段,也是至今人类所认知的宇宙演化历史中的一块重要空白,因此近年来已成为宇宙学与天体物理学中的一个极活跃的研究方向。

在最新的《Nature》期刊中,美国科学家成功捕捉到了再电离时期的21厘米中性氢原子信号,探测到了宇宙的“第一缕曙光”。这意味着天文学对宇宙“黑暗时代”的研究,翻开了一个新的篇章。而他们发现信号中的异常之处,还可能有助于科学家分析暗物质的性质。

2-3亿年——恒星初生

早期宇宙的一系列复合、退耦,使得宇宙在紧随其后的黑暗时代,充满中性的氢气和氦气,及一些光原子。宇宙冷却(骤冷)和引力塌缩(强压),将分子云凝聚压缩,宇宙终于闪现一丝亮光,第一颗恒星产生,后续恒星开始闪耀登场,这些恒星缺乏金属元素,生命周期相当短暂,犹如暗夜中的烟花,随着电离作用加剧,光子被质子和电子散射,宇宙再度变得不透明。

3亿年

第一个大尺度的天体,原星系和类星体开始形成。随着早期恒星的“燃烧”,产生了碳、氧、硅、铁等元素。

麒麟座红巨星

4.2亿年——类星体MACS0647-JD形成

这是目前距离地球最远星系,距离地球约133亿光年。

类星体MACS0647-JD照片

宇宙复兴

6亿年——黑暗时期结束,银河系初具规模

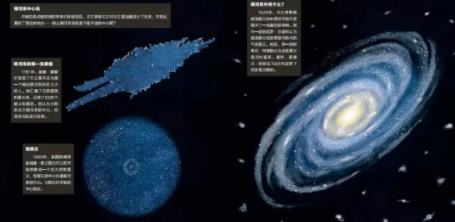

开始大多数天文学家都还认为银河系包含了宇宙中所有的恒星,直到20世纪20年代,埃德温·哈勃证实了银河系外其他星系的存在。

银河系(Galaxy)几乎与宇宙一样老,观测到银河系内最早的恒星年龄接近134亿年。它是包含太阳系的棒旋星系,直径介于10到18万光年,估计有1千亿至4千亿颗恒星,1千亿颗行星。

银河系是本星系群第二大的星系。作为有形的银河系大小规模比较,如果将太阳系到海王星的大小相当于1元硬币,银河系的大小则有如中国的面积。

7.2亿年——形成球状星团

银河系中星系开始增多,在万有引力的作用下,星系间开始相互吸引融合,同时产生大量的恒星,球状星团开始形成。

18亿年——银河系形成M13星团

距离太阳2.7万光年,半径不到150光年,聚集近100万颗恒星.数量众多的恒星引起天文学家和科幻作家的兴趣,探究是否存在智慧生命的可能。

大局已定

30亿年——宇宙大爆炸的证据宇宙空间中漂浮着无数星系,星系中充满着星系云,部分光线被星系云吸收,激发星系云的中CO分子在宇宙中留下永久的印记。科学家估算CO分子处于哪种激发状态,进而估算宇宙当时的温度比现今宇宙温度的高三倍,这是宇宙大爆炸的力证。

50亿年——星系盘

宇宙星系融合碰撞,形成一个半径20万光年,质量约1万亿倍太阳质量,形成向内收缩的圆盘状天体,外围是星系的旋臂结构。几乎在同一时刻,银河系和其他星系都经历相似的演化过程,形成星系盘。

62亿年——肉眼可见的爆发

宇宙每天有100万颗恒星坍陷收缩、喷射出强光,每天喷射出1000束强光其中仅有1束强光抵达地球。天文学家每天可观察到1-2束,其中一颗巨大恒星核心坍陷喷射出一道强光射向地球。历经75亿年抵达地球,人们用肉眼亦可观察到这次射线暴,也是人类有史以来观测到宇宙最明亮天体的纪录。

92.3亿年——太阳系诞生

银河系中心2.7万光年处,某个星际云在这里漂浮着,突然受到超新星爆炸的影响,这个星际云向内部坍陷形成一个原始球状体,进一步收缩成原恒星,核心温度升高至发生核聚变,原始太阳诞生了 。

法国天文学家拉普拉斯提出的星云说最早解释了太阳系的成因。他是最早推测到黑洞的存在和重力崩塌概念的科学家之一。康德的星云说是从哲学角度提出的,而拉普拉斯则从数学、力学角度充实了星云说,因此诞生的“康德和拉普拉斯星云说”,成为最早的科学的天体演化学说。

在直接围绕太阳运动的天体中,最大的八颗被称为行星,地球就是其中之一。其余的天体要比行星小很多,比如矮行星、小行星和彗星。

太阳系中介于火星与木星间的小行星带(大约40亿年前小行星带的分布就已经稳定下来)。

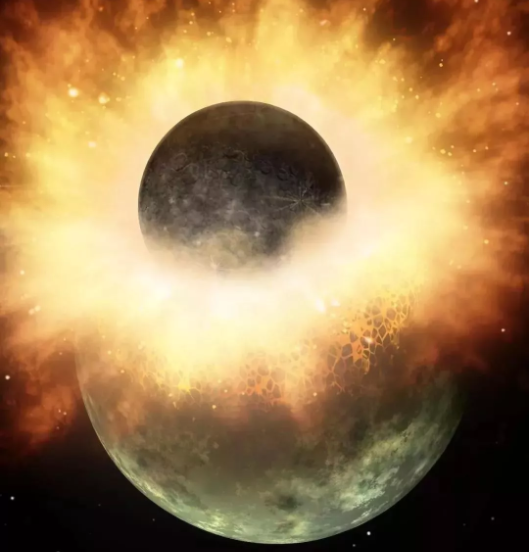

92.9亿年——“新月初生”

一颗火星大小的行星,撞击地球、形成月球。

月球形成模式图

98亿年——行星大轰炸

太阳系四颗巨行星形成后(木星、土星、天王星、海王星),由于引力的作用发生迁移,木星向内侧小幅度迁移,土星、天王星、海王星,向外侧大幅度迁移,太阳系外围的部分小天体进入到太阳系内侧,剧烈撞击类地行星及月球(水星、金星、地球、火星),留下了巨大的陨石坑。

100亿年——奥林帕斯山

火星开始爆发火山溢流,持续超过30亿年,形成最高的山脉奥林帕斯山,海拔超过21000米,当属太阳系第一高峰,距今1.4亿年前再次喷发。

奧林帕斯山

115亿年——宇宙深处形成一个星系团质量约为几千亿倍太阳质量,分布着众多暗物质(蓝色区域),将其背后的星系扭曲成拱形。

Abell 1689影像

注释:阿贝尔1689是位于室女座的一个星系团,它是已知最大的星系团之一,并且有着重力透镜的效应,扭曲了在它背后星系的影像。它与地球的距离大约是22亿光年。

135亿年——双黑洞

宇宙中两大星系碰撞融合生成的引力控制了两个黑洞,两个黑洞开始跳起“双人舞”,相互围绕呈螺旋状运动,同时产生大量引力波。

138亿年

数个超新星连续爆炸在星际云中生成超级气泡,气泡中粒子被加速,其中一些粒子抵达地球。

7500年前——银河系船底座

最大质量恒星之一,内核产生巨大的压力释放出强烈的光线,预计在1万年后它将爆炸成为一颗极超新星。

4500年前——蟹状星云恒星进入演化末期,内核坍缩引发强烈爆炸冲击周边整个星幔,产生一种丝状结构,人们于19世纪观测到,命名为“蟹状星云”。

公元1995年——首次发现系外行星

公元2015年

两个巨型黑洞在遥远的宇宙合并(13亿光年之外),产生强烈的引力波被科学家首次探测到,证实了爱因斯坦提出广义相对论关于黑洞的预言。

宇宙,着实让人类觉得渺小;而人类,总是心有多大,天地亦有多广。对于未知的事情,人类是充满敬畏的,而人类也在不断的追求,他们也在不断的对它作着解释,也许最后结果是不对的,可是这种努力和猜想的勇气确实非常值得钦佩,让我们向那些为了探索太空而奉献青春的科学家、甚至献出生命的宇航员表示最崇高的敬意,他们以科技、以生命做光,照亮了浩瀚宇宙,当我们仰望星空,他们应当就是那些宇宙中最亮的星!