每年的诺贝尔颁奖都是一大热点,获奖的成果基本代表了人类科学研究的最新成就和最高水平。今年又有哪些“人生赢家”抱得诺奖归?让我们跟随科技部负责人周详一起来看看今年的诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖、化学奖以及经济学奖~

诺贝尔奖小档案

奖项:生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖

颁奖日期:每年12月10日(诺贝尔的逝世日期)

评奖机构:物理奖和化学奖由瑞典皇家科学院评定,生理或医学奖由瑞典皇家卡罗林医学院评定,文学奖由瑞典文学院评定,和平奖由挪威议会选出。经济奖委托瑞典皇家科学院评定。每个授奖单位设有一个由5人组成的诺贝尔委员会负责评选工作,该委员会三年一届。

诺贝尔奖的由来:

1833年10月21日,阿尔弗雷德·诺贝尔在瑞典出生,他自小就对文学、化学、物理等方面产生浓厚兴趣,更走上了成为化学家的道路。在其一生中,共获得355项专利,更因发明硝化甘油炸药而闻名于世。然而,诺贝尔终生未娶,亦无子嗣。在其逝世前,亲兄弟也早一步去世。1895年,62岁的诺贝尔在遗嘱中写道,“请将我的财产变做基金,每年用这个基金的利息作为奖金,奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。”诺贝尔奖由此产生,并一直持续至今。

2019年诺贝尔奖

1.诺贝尔生理学或医学奖

获奖者:

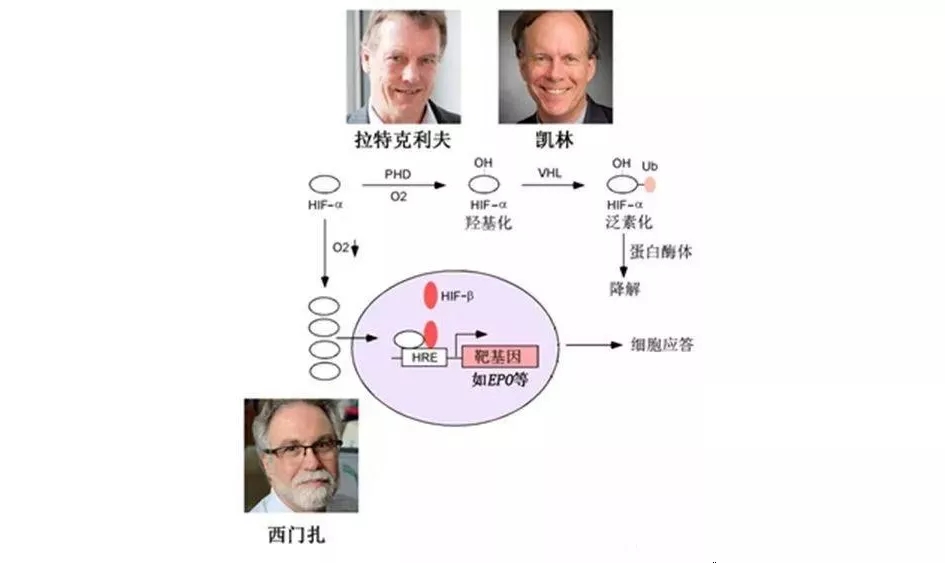

威廉·凯林,1957年出生于美国纽约。曾获杜伦杜克大学的医学博士学位,在达纳-法伯癌症研究所建立了自己的研究实验室,并于2002年成为哈佛医学院教授。自1998年起,凯林也是霍华德·休斯医学研究所的研究员。

彼得·拉特克利夫,1954年出生于英国兰开夏郡,其在牛津大学建立了一个独立的研究小组,并于1996年成为正式教授。

格雷格·塞门扎,1956年出生于美国纽约。曾在波士顿哈佛大学获得生物学学士学位。1984年获得费城宾夕法尼亚大学医学院医学博士学位,1999年成为约翰霍普金斯大学全职教授。

获奖成果:发现细胞如何感知和适应氧气供应。

从左至右为:格雷格·塞门扎、彼得·拉特克利夫、威廉·凯林

众所周知,氧气对于人来非常重要,大家可以想象,汽车没有能量无法行走,生命缺乏能量无法存活。

1. 保证大脑正常运转,断氧大脑及停止活动;

2. 参与人体呼吸作用,为各项生命活动提供能量;

3. 氧气能防止血液酸化;

4. 保证心脏跳动,为生命提供动力;

5. 与红细胞结合,能冲刷血管壁的胆固醇等杂质;

6. 使皮肤健康,富有弹性。

但我们对于氧气的需求,却又必须达到一个微妙的平衡。缺乏氧气,我们会窒息而死;氧气过多,大量细胞就会被杀死,身体器官会失去功能,俗称“氧中毒”。地球环境非常复杂,大山、高原、平地、森林、沙漠、沼泽,城市,每个地方的空气含氧量都不同,可是我们在各地跑来跑去,并不会因为含氧量不同而死。这是因为我们的身体能够侦测氧气含量并自己去适应变化,只吸收正常的氧气份额。身体的这种工作原理,千百年来一直是个谜,如今,我们终于找到了答案。

威廉·凯林(William G. Kaelin Jr)、彼得·拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe) 以及格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)三位学者在研究中发现了调控基因活性的分子机器,从而响应于不同水平的氧气,为了解细胞如何感应及适应氧气供应提供了基础,亦为贫血、心血管疾病及肿瘤等多种疾病治疗开辟了临床治疗新途径。

一种控制HIF-1生死的因子

1904年,德国眼科医生冯•希佩尔发现一种眼血管瘤。

1927年,瑞典病理学家林道独立发现一种小脑和脊髓血管瘤,后来发现其实是同种疾病,统一命名冯•希佩尔-林道疾病。

VHL是一种遗传病,患者发生血管瘤、血管母细胞瘤和肾癌等几率增加,体内存在大量VEGF和EPO,预示VHL与低氧有一定关联。

1996年,凯林与同事比较VHL突变细胞和VHL正常细胞,意外发现前者即使氧含量正常也会诱导如VEGF等低氧基因大量表达;当纠正VHL突变后这种现象消失。

80年代末,拉特克利夫也开始关注EPO表达。在HIF-1ɑ和VHL先后发现之后,拉特克里夫对二者之间的关系产生浓厚兴趣,最终发现,VHL蛋白是一种泛素连接酶,可为HIF-1ɑ添加泛素。

而泛素被称为“死亡标签”(2004年),因此添加了泛素的HIF-1ɑ就会被降解;VHL突变后丧失这种能力,从而正常情况下也保留了下来。 2001年,凯林和拉特克利夫两个小组同时发现氧参与HIF-1α稳定性的机制。

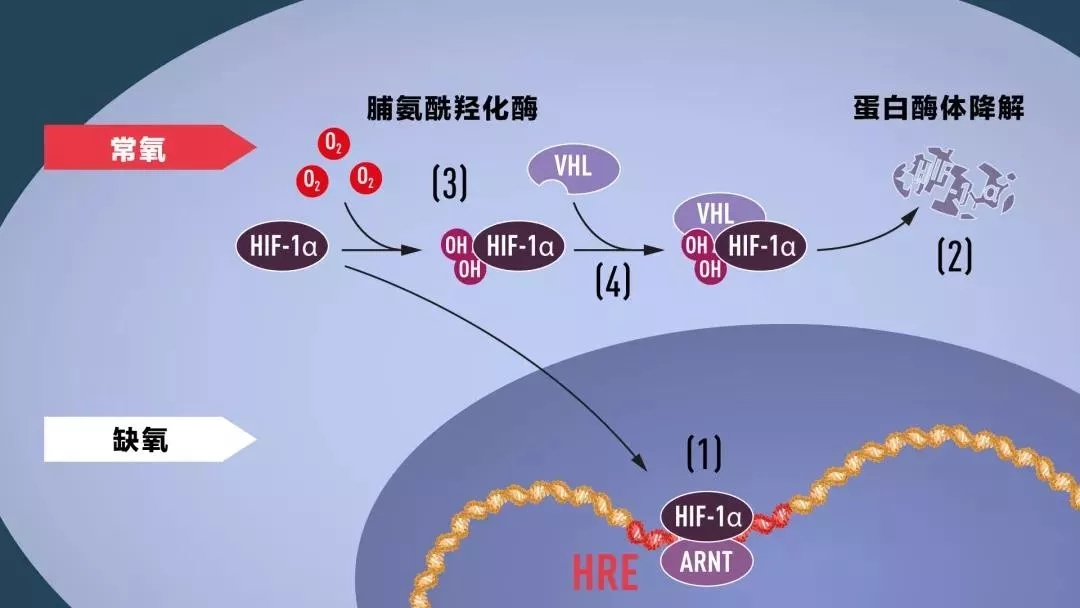

机体氧感知和低氧适应的框架被基本确定(如下图):

氧充足时,HIF-α会被羟基化修饰,随后被VHL泛素化而降解,无法诱导低氧基因表达(这部分工作主要由凯林和拉特克利夫完成);低氧时,HIF-α不会被降解,从而促进低氧靶基因表达,增加细胞适应性(这部分工作主要由西门扎完成)。

HIF 控制着人体和大多数动物细胞对氧气变化的复杂又精确的反应,三位科学家一步步揭示生物氧气感知通路。不仅在基础科学上有其价值,还有望带来创新的疗法。比如倘若能通过调控 HIF-1 通路,促进红细胞的生成,就有望治疗贫血;而干扰 HIF-1 的降解,则能促进血管生成,治疗循环不良。 另一方面,由于肿瘤的生成离不开新生血管,如果我们能降解 HIF-1α或相关蛋白 ,就有望对抗恶性肿瘤。目前,已有类似的疗法进入了早期临床试验阶段。

2.诺贝尔物理学奖

获奖者:

詹姆斯·皮布尔斯,1935年 4 月 25 日出生在加拿大曼尼托巴省的温尼伯,是一位加拿大裔的美国物理学家和理论宇宙学家,目前是普林斯顿大学的阿尔伯特·爱因斯坦科学名誉教授。

米歇尔·马约尔,1942 年 1 月 12 日出生在瑞士洛桑,是一名瑞士天体物理学家,也是日内瓦大学天文学系名誉教授。他于 2007 年正式退休,但目前仍活跃在日内瓦天文台担任研究员。

迪迪埃·奎洛兹,出生于 1966 年 2 月 23 日,是一名瑞士的天文学家。他在剑桥卡文迪许实验室的天体物理学小组以及日内瓦大学发现太阳系外行星方面拥有着丰富的记录。2017年获得沃尔夫物理学奖(以色列沃尔夫基金会每年一次授予杰出物理人士的一个奖项。

获奖成果:宇宙学方面的理论、系外行星的发现。

从左至右为:詹姆斯·皮布尔斯、迪迪埃·奎洛兹、米歇尔·马约尔

皮布尔斯对宇宙学的洞见丰富了整个领域的研究,他的理论框架自上世纪60年代中期发展起来,成为当代宇宙学的基础。马约尔和奎洛兹探索了我们宇宙邻域的未知行星,他们的研究指向一个永恒的问题:地球之外是否还有生命存在?

自上个世纪70年代,皮布尔斯就被广泛认为是世界上领先的理论宇宙学家之一,对原始核合成、暗物质、宇宙微波背景和结构形成具有重要的理论贡献。特别是他对宇宙微波背景辐射本质的解释,开启了一个宇宙学研究的新时代。

皮布尔斯不断完善他提出的理论框架,最终帮助塑造了我们对于大爆炸以来宇宙形成和演化的基本认知。大约140亿年前,宇宙在大爆炸之初是炙热而密实的。自那以后,宇宙开始不断扩张、变冷。大爆炸约40万年以后,宇宙开始变得“透明”,光线得以穿梭其中。就在这早期辐射中,记录着关于宇宙诞生和演化的秘密。

利用他创建的理论工具和运算方法,皮布尔斯将宇宙诞生之初留下的“蛛丝马迹”成功“解码”。根据他的理论可以推算出,宇宙中95%都是神秘的暗物质和暗能量,而我们通常观测到的普通物质只占5%。

如今,暗物质被认为是宇宙研究中最具挑战性课题之一。了解暗物质才有机会深入认识浩瀚宇宙及其起源。因此,全球科学家长期以来一直孜孜不倦地寻找暗物质,并启动了许多相关大型实验项目,如阿尔法磁谱仪、大型强子对撞机等。

除专注于理论研究外,皮布尔斯还撰写过一些教科书,如出版于上个世纪70到90年代的《物理宇宙学》、《宇宙的大规模结构》、《物理宇宙学原理》等,都已成为该领域的标准参考书。

许多科学先驱都曾预言,满天繁星中,一定有许多恒星也拥有绕它们旋转的行星。然而那些行星距地球太过遥远,所反射的光又太过微弱,想要“看”到它们并不容易。

直到1995年,马约尔和奎洛兹基于恒星会因行星引力变化而产生微小摆动的理论,才宣布首次在太阳系外发现一颗行星。这颗绕着约50光年外飞马座内类日恒星“飞马座51”运转的行星被命名为“飞马座51b”,它是一颗与太阳系最大行星木星相仿的气态行星。这项成果发表在国际著名学术刊物《自然》上。有人认为这颗行星的发现为人类寻找宇宙中的伙伴带来了新希望;也有人称马约尔和奎洛兹为“新世界的发现者”,认为这一发现堪比哥伦布发现新大陆。

米歇尔·麦耶与迪迪埃·奎洛兹发现了围绕主序星的首颗太阳系外行星飞马座51b

“飞马座51b”的发现点燃了系外行星探索的“星星之火”。得益于各类观测技术的突飞猛进,迄今科学家们在银河系发现的行星数量已超过4000颗。各种各样的新天体仍在不断被发现,其大小、形状、轨道之丰富令人难以置信。它们挑战了我们对行星系统的已有认识,迫使科学家们修正行星起源理论。

3.诺贝尔化学奖

获奖者:

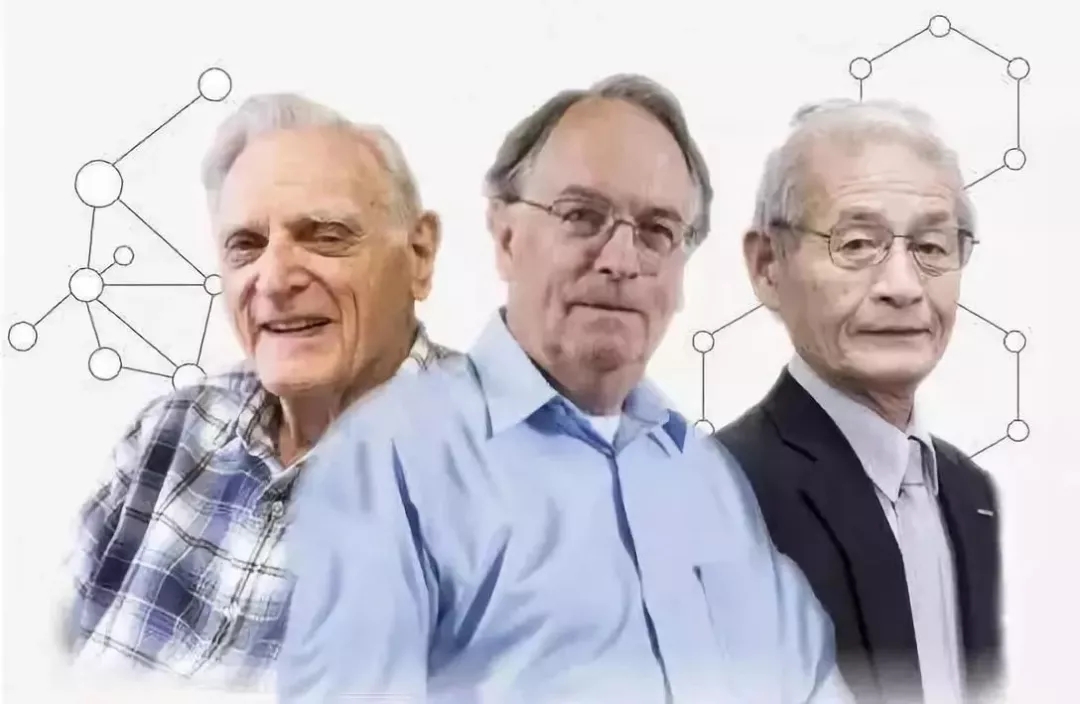

约翰·古迪纳夫,1922年出生于德国,1952年在美国芝加哥大学拿到博士学位。目前任职德州大学奥斯汀分校工程系主任,近百岁的老爷子仍然活跃在科研第一线。

M·斯坦利·威廷汉,1941年生于英国,1968年从英国牛津大学博士毕业,随后在美国纽约州立大学宾汉姆顿大学任教授。

吉野彰,1948年出生于日本,2005年才在日本大阪大学拿到博士学位。日本旭化成公司名誉研究员,名城大学教授。值得一提的是,吉野彰获得诺奖的绝大部分工作,都是在获得博士学位之前完成。

获奖成果:对锂离子电池研发工作的卓越贡献。

从左至右为:约翰·古迪纳夫、M·斯坦利·威廷汉、吉野彰

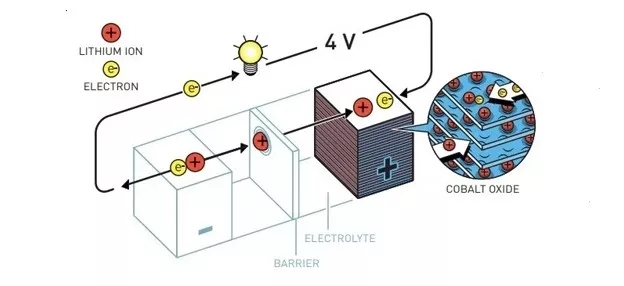

自1991年首次进入市场,锂离子电池彻底改变了能量存储技术,促成了移动储能设备的革命性发展,极大地改善了人们的生活。这种电池奠定了无线、无化石燃料社会的基础,对人类具有极大益处。

锂离子电池以其能量密度高、循环寿命长、工作温度范围宽和安全可靠等优点,成为了科学家们研究的主要方向,被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等各个领域,为无电线、无化石燃料的社会奠定了基础。

97岁的约翰·B·古迪纳夫是美国得克萨斯大学奥斯汀分校机械工程系教授、著名固体物理学家,是钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明人,锂离子电池的奠基人之一,通过研究化学、结构以及固体电子/离子性质之间的关系来设计新材料解决材料科学问题,被业界称为“锂电池之父”。

1940年古迪纳夫考入了耶鲁大学,1946年前往芝加哥大学攻读物理学博士,30岁获得芝加哥大学物理学博士学位之后,他被推荐去了麻省理工的的林肯实验室,主攻固体磁性的相关研究。在这里,古迪纳夫的天赋与功底得到充分发挥,他对随机存取存储器的发展做了贡献,这个技术就是后来的电脑内存。他甚至还和别人合作,冠名了一个固体磁性的规则——Goodenough-Kanamori规则。还是在这里,他第一次接触到了电池,不过当时他研究的是钠硫电池。

凭借在麻省理工学院的林肯实验室的出色工作,1976年古迪纳夫成了牛津大学的无机化学实验室主任。在牛津大学他选定了自己的方向——电池材料,并一直坚持了下去。

在57岁发现了让他名声大噪的钴酸锂后,还发现了许多种电池材料:1983年,61岁的他发现锰尖晶石正极材料;1997年,75岁的他发现磷酸铁锂正极材料,这些都是电池正极的升级替代品。

1970年代后期,锂电池能因为比其他电池储存更多的电能,因此很受市场青睐。然而问世还不到半年,锂电池就因为起火爆炸的问题被全球召回。锂电池使用的电极材料金属锂,是世间最活泼的元素之一,极易燃烧,甚至与氮气都能发生反应。生产组装过程中稍有不慎,泄进了空气,轻则电池报废,重则起火燃烧。而因动力学等因素,锂金属表面会形成一些“小毛刺”,叫做枝晶。随着在电池的使用,这些枝晶会越长越大,最终会刺破电池正负极之间的隔膜,造成短路,引起电池自燃。

Moli公司生产的锂电池

1980年,古迪纳夫研究出一种神奇的材料——钴酸锂,使锂离子电池的电势提高了近一倍,并产生高达4伏特的电压,为开发更实用的电池创造了条件。

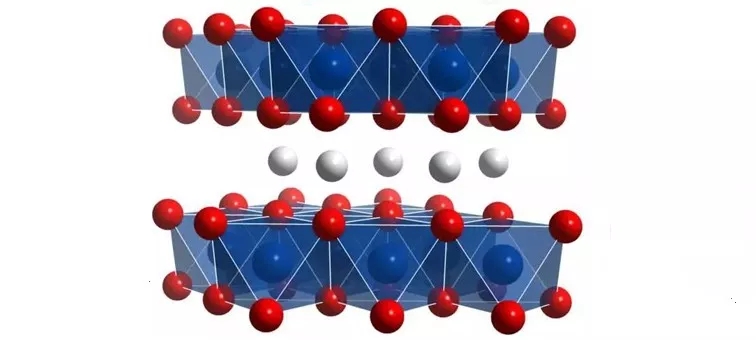

钴酸锂,在晶体学上属于一种层状材料。如果把钴酸锂想象成一个汉堡包,钴-氧构成了两片面包,那么,锂原子就是中间的牛排,能被很轻松地抽出。正因如此,这种钴酸锂可以取代金属锂,作为电池中锂离子的提供者。而且,这种氧化物可以拔高电池的使用电压,从而提升电池储存的电量。更为重要的是,钴酸锂的对空气等不敏感,而枝晶问题在钴酸锂中也得到了改善。在一定的使用时长下,钴酸锂是一种安全系数很高的电极材料。

钴酸锂晶体结构,其中白色圆球表示锂原子,红色表示氧原子,蓝色表示钴原子

然而,钴酸锂虽然储能性能好,安全性也不错,但在长时间使用后,钴酸锂的层状结构容易崩塌,崩塌的层之间无法再进行锂离子的存储,造成电池整体的性能衰减。并且钴酸锂实在太贵,随着锂离子电池日益兴盛,对钴的需求更是与日俱增,从而极大提高了钴酸锂的成本。稳定性和高成本始终拦在钴酸锂的前方。直到1997年,75岁的古迪纳夫又一次让世界震动了。这一年,他拿出的材料叫做磷酸铁锂,该材料加快了新型锂离子电池的商业化。

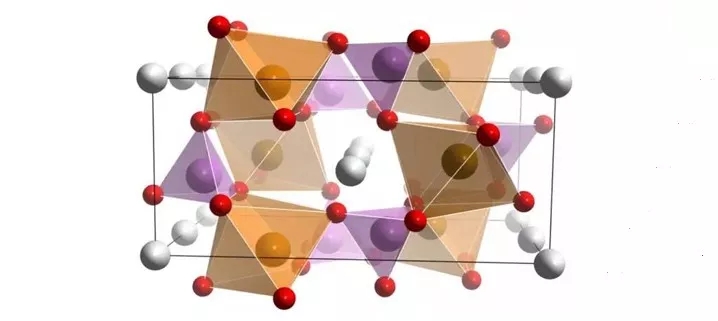

磷酸铁锂晶体结构,其中白色的圆球表示锂原子,红色表示氧原子,紫色表示磷原子,黄色表示铁原子。

磷酸铁锂(LiFePO4),或者简称为LFP,相较于钴酸锂的层状结构,LFP的空间骨架结构更稳定,锂离子在骨架的通道中也能快速移动。同时,LFP的成分是极其廉价的铁与磷,价格远低于钴。

先有钴酸锂,后又有磷酸铁锂,古迪纳夫 “锂离子电池之父” 的称号当之无愧。此时的锂离子电池,早已成为各大电子消费品的主要组成,甚至连电动车也被囊括进了它的版图。

M.斯坦利·威廷汉目前是化学教授,是纽约州立大学宾汉姆顿大学材料研究所和材料科学与工程专业的主任。20世纪70年代,M·斯坦利·威廷汉在埃克森美孚公司的电池技术实验室工作,他创造了最有可能为手机、平板电脑或笔记本电脑设备供电的锂离子电池新技术。

可充电电池是笨重的铅酸电池,这种电池至今仍用在许多汽车中。早期的研究表明,高活性金属锂可以用来储存能量,但M·斯坦利·威廷汉是知道如何使它在室温下储电而没有爆炸危险的第一人。他原创性的设计为现代锂离子电池提供了基础。

M·斯坦利·威廷汉和约翰·B·古迪纳夫是电化学领域中被引用最多的研究者之一。他们曾是2015年路透引文桂冠奖锂离子电池基础工作的获奖者。 吉野彰是智能手机和电动汽车所使用的锂离子电池的开发者,曾获得工程学界最高荣誉全球能源奖与查尔斯·斯塔克·德雷珀奖。

吉野彰从京都大学毕业后,在朝日化学工业公司找到了一份工作,并开始研究一种叫做聚乙炔的材料。聚乙炔是一种有机物质,但具有导电能力。

当时,许多人正在努力开发一种更好的电池,以满足人们对移动设备日益增长的需求;当时所用的电池往往只能使用一次。许多科学家正在试验锂(最易氧化的元素)作为阳极材料。问题是该系统高度易燃,在多次充放电过程中容易短路。

吉野彰用聚乙炔作为阳极,但找不到合适的材料与阴极配对。1983年,他偶然发现了一篇关于锂钴氧化物新阴极的报告。吉野彰最终将其与另一种碳基材料作为阳极配对,形成一种组合。但可充电电池是一个复杂的系统,为了大规模商用,特别是要承受多次重复充电,它必须是安全的,同时要具有高性能。因此,吉野彰完善了一个超薄的以聚乙烯为基础的多孔膜系统,分隔阳极和阴极。

这为电池提供了一个至关重要的安全特性:锂离子在膜孔之间移动,但当电池过热时,膜会熔化,关闭孔洞,从而停止电池的功能,并防止爆炸性事件的发生。此外,吉野彰还开发了一种铝箔作为收集器从阴极中获取电能。这大大提高了电池的性能,还使电池具有高电压和高存储容量。

锂离子电池加速了清洁能源技术和电动车行业的发展,从而有助于减少温室气体的排放。三位科学家通过他们对锂离子电池的研究工作,为一个无需化石燃料的社会创造了条件。

4.诺贝尔经济学奖

获奖者:

阿比吉特·巴纳吉,1961年出生于印度孟买。1988年于美国哈佛大学获得博士学位,现任美国麻省理工学院福特基金会国际经济学教授。

埃丝特·迪弗洛,1972年出生于法国巴黎。1999年于美国麻省理工学院获得博士学位,现任美国麻省理工学院阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔扶贫与发展经济学教授。

迈克尔·克雷默,生于1964年,1992年于美国哈佛大学取得博士学位,任职于美国哈佛大学。

获奖理由:为减轻全球贫困所做的实验性方法。

从左至右为:埃丝特·迪弗洛、迈克尔·克雷默、阿比吉特·班纳吉

人类仍面临的最紧迫问题之一是减轻各种形式的全球贫困。目前仍有7亿多人生活在极低的收入中。每年,约有500万五岁以下的儿童死于疾病,而这些疾病本来可以通过廉价的治疗方法预防或治愈的。世界上有一半的儿童仍没有基本的识字和算术技能就离开学校。

如何帮助欠发达国家脱贫?在上世纪八十年代,这个问题的答案略显宏观:对比国家之间的宏观数据,得出的结论通常是“资本不够”、“劳动力不够”。这样的结论听上去有道理,而实际操作起来很难对政策有帮助。进入九十年代,微观的实验性手段流行起来,学者开始细致地研究村落内部、甚至每家每户的真实发展动态,通过实地调研找到贫困深层原因。

三位获奖经济学家便是通过实地研究来挖掘贫困的根源, 并在实践中表明哪些政策真正能起作用。如何解决贫困,这是一个艰巨而宏观的世界性课题,他们将其分解为较小、更易于管理的问题,从细节入手,从而交出了一份更为具体的答卷。例如,用于改善教育成果或儿童健康的最有效干预措施。他们表明,这些较小,更精确的问题通常可以通过在受影响最大的人群中进行精心设计的实验来最好地回答。

在1990年代中期,迈克尔·克雷默(Michael Kremer)和他的同事们通过野外实验来测试一系列可以改善肯尼亚西部学校成绩的干预措施,证明了这种方法的强大作用。Abhijit Banerjee和Esther Duflo常与Michael Kremer一起,很快就对其他问题和其他国家进行了类似的研究。他们的实验研究方法现在完全支配了发展经济学。

获奖者的研究成果以及研究人员的研究成果极大地提高了我们在实践中与贫困作斗争的能力。作为一项研究的直接结果,超过500万印度儿童从学校的有效辅导课中受益。另一个例子是,许多国家已经对预防性医疗提供了巨额补贴。这些只是这项新研究如何帮助缓解全球贫困的两个例子。它还具有巨大的潜力,可以进一步改善世界上最贫困人口的生活。

值得一提的是,阿比吉特·巴纳吉正是埃丝特·迪弗洛的博士论文导师同时也是夫妻。两人曾合著《贫穷的本质》一书,这是一本探究穷人为什么无法摆脱贫穷的颠覆之作,书中对关于贫穷的一些流行观点进行了反思。

两位作者在书中探讨:为什么穷人吃不饱饭还要买电视?为什么他们的孩子即使上了学也不爱学习?为什么他们放着免费的健康生活不去享受,却要自己花钱买药?为什么他们能创业却难以守业?为什么大多数人认为小额信贷、穷人银行没什么效用?

两位研究者不迷信于懒惰等对穷人的刻板印象,通过实证探究贫困的根源,发现处在贫穷状态中的人和普通人在欲望、弱点以及理性的层面上,实则差别不大。他们指出,多年来的扶贫政策大都以失败而告终,原因就在于人们对于贫穷的理解不够深刻。书中用大量实例,提出了一些实用性较强的建议,寻找那些经得起检验的扶贫方案,为政策制定者、慈善家、政治家及所有希望天下脱贫的人提供了重要指导。

上一篇 |

企业巡礼丨走进北京利国电子技术有限公司

上一篇 |

企业巡礼丨走进北京利国电子技术有限公司

下一篇 |

企业巡礼丨走进力美特真空技术(北京)有限公司

下一篇 |

企业巡礼丨走进力美特真空技术(北京)有限公司